Las grandes obras hidráulicas a lo largo de la Historia

Desde el Canal de los Faraones hasta Suez y Panamá, las grandes obras hidráulicas han marcado el comercio y la geopolítica global a lo largo de la historia. Todas las grandes civilizaciones han aspirado a dominar los mares. A veces la geografía presentó dificultades para lograr el control de las rutas de navegación, y siempre hubo intereses que marcaron su nacimiento y desarrollo. Lo mismo que estamos viendo ahora, viejos problemas, retos y tensiones... en plena era de la IA.

El canal de Suez, un proyecto de césares y faraones

Las grandes civilizaciones en los orígenes de la Historia de la Humanidad —Egipto, Mesopotamia, Valle del Indo, China…— muy pronto demostraron interés por las obras hidráulicas. En un primer momento, desarrollaron estas infraestructuras para controlar el medio fluvial ya fuera el Nilo, el Éufrates o el río Amarillo.

El siguiente paso fue buscar mejorar sus capacidades para navegar por aquellas zonas donde la geografía presentaba alguna dificultad. Una vieja aspiración, pero que también está en la agenda de las grandes potencias del siglo XXI, como se ve por el interés de los grandes actores internacionales por buscar nuevas rutas a través del Ártico o por defender puntos claves para la navegación como el mar Rojo.

Por ejemplo, el Canal de Suez de hoy es un sueño antiguo que comenzó en la XII Dinastía de los reyes del Antiguo Egipto. El faraón Sesostris III gobernó entre 1878 y 1839 a.C. Fue el primero en unir el delta del Nilo con el mar Rojo. Su objetivo era comerciar con lugares en el cuerno de África, como el país de Punt.

El problema para Sesostris III, tal y como apunta Aristóteles en su obra Meteorología, fue que «el mar se encontraba a mayor altura que la tierra». El faraón tuvo que detener las obras para evitar que el agua marina invadiera el delta del Nilo. Varios sucesores de este monarca egipcio intentaron culminar el proyecto pero con igual resultado.

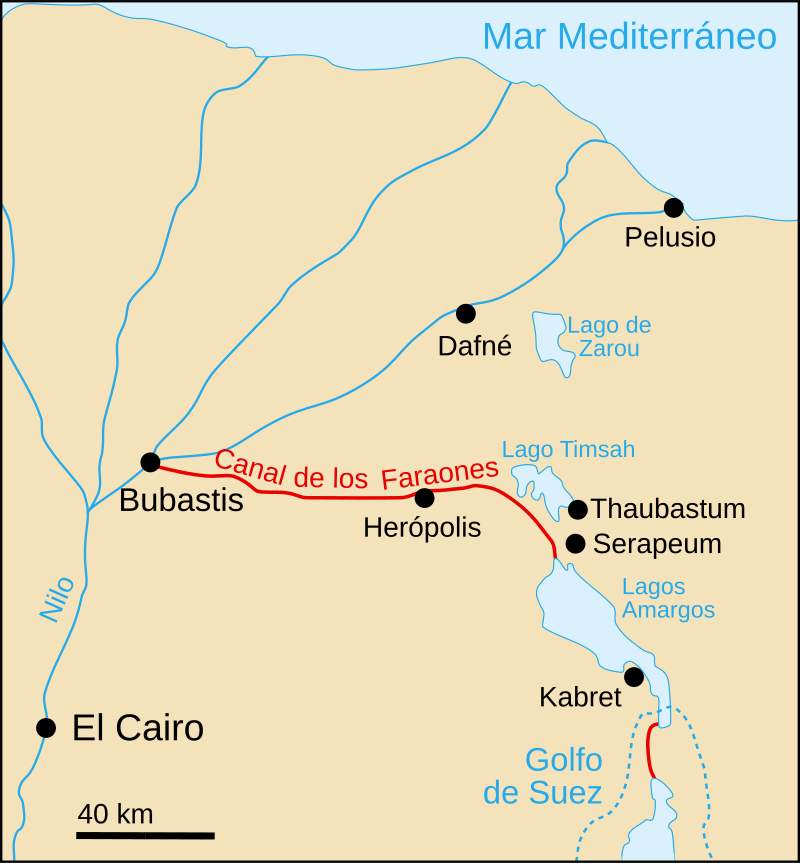

El canal de los faraones

Todo cambiaría en el año 273 a.C. Los ingenieros del faraón Ptolomeo II crearon un sistema de esclusas. Esto evitó que las aguas se mezclaran y, así, el Canal de los Faraones se hizo realidad. Unía un punto cerca de El Cairo con el puerto de Arsinoe, en el golfo Heroopolita (como entonces se conocía al de Suez).

Los romanos siguieron esta política comercial cuando se hicieron con el control de Egipto en el año 30 a.C. Incluso mejoraron el Canal de los Faraones. Esta infraestructura estaría en uso hasta el año 767, cuando unas revueltas de la población local contra el Califato abasida destruyeron la infraestructura.

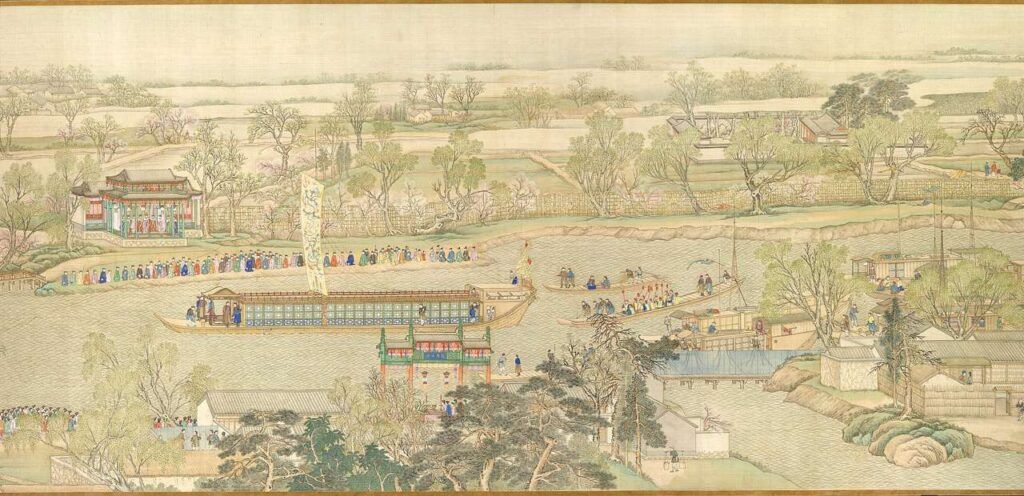

El Gran Canal de China

China puede presumir de contar con la obra hidráulica más antigua todavía en funcionamiento. Nos referimos al Gran Canal, declarado patrimonio Mundial en 2014 por la UNESCO. Sus casi 1.800 kilómetros de longitud comenzaron a construirse en el siglo V d.C. y los tramos principales se completaron hacia el año 609 d.C. en tiempos de la dinastía Sui, combinando canalizaciones artificiales con cursos naturales de ríos.

El Gran Canal sería una importante herramienta de vertebración del territorio chino —no siempre ha estado unificado en su milenaria historia—. Una de las primeras ventajas que aportó fue abaratar los costes de transportar cereales desde el Delta del Yangtsé y el norte del país.

De cara al transporte marítimo, el Gran Canal se presentó como una gran herramienta auxiliar. Las dinastías Tang (618 - 907 d. C.) y Song (960 - 1279 d. C.) se abrieron al comercio con otros lugares del mundo.

Piratas y decadencia de la China imperial

En diferentes momentos de la Historia, las dinastías chinas se enfrentaron a desafíos semejantes a los que plantean hoy en día los ataques de los hutíes. La piratería fue un problema frecuente en los mares de Asia y el Gran Canal se convirtió en una vía de transporte alternativa para evitar los asaltos en zonas como el mar del Sur de China o el estrecho de Taiwán.

La decadencia del Gran Canal fue en paralelo a la de la China imperial durante los siglos XIX y XX. La falta de mantenimiento y el desarrollo de nuevas vías de transporte, como el ferrocarril, fueron marcando un lento declinar.

Hoy en día, el Gran Canal transcurre entre Pekín y Hangzhou, aunque solo es navegable en un pequeño tramo final. Puertos como el de Huanghua, uno de los más pujantes en China, se benefician de esta infraestructura para potenciar el transporte de recursos tan vitales para el país como el carbón.

El canal de Corinto

Si nos fijamos en Europa, en la Antigua Grecia se planteó la construcción de un canal a través del istmo de Corinto para evitar circunnavegar la península del Peloponeso, es decir, acortar 700 kilómetros. El primero en hacerlo fue Periandro, tirano de Corinto en el siglo VII a.C. pero vio que era irrealizable y apostó por un sistema de rampas que permitiera arrastrar a los barcos a través de tierra firme.

El emperador Nerón en el siglo I d.C. y los venecianos en el XVII intentaron recuperar el proyecto sin éxito. Habría que esperar a 1870, cuando el gobierno de Grecia —animado por la reciente inauguración del Canal de Suez— decidió apostar por el canal de Corinto. Pero los problemas de financiación retrasaron el inicio de las obras hasta 1882 y tardaron 11 años en completarse.

Desde sus inicios, el Canal de Corinto nació con unos problemas que han lastrado la explotación de sus potencialidades. Es un paso marítimo muy estrecho —solo cuenta con 21 metros de ancho— y poco calado (8 metros de profundidad) por lo que las embarcaciones de mayor tamaño prefieren evitarlo.

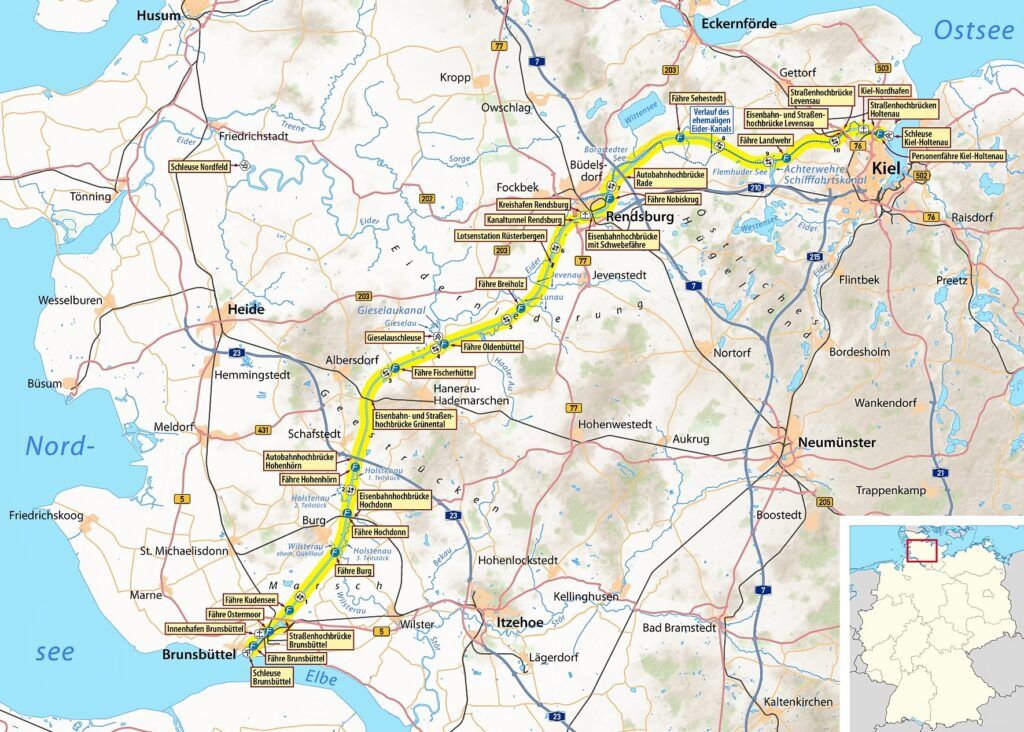

El canal de Kiel y las ambiciones navales del káiser

Sin necesidad de remontarse a la Antigüedad, otro proyecto a destacar y que ha funcionado mejor es el canal de Kiel, que conecta el mar del Norte con el Báltico, así se evita rodear la península de Jutlandia (Dinamarca).

El antecesor del canal de Kiel fue el de Eider, construido entre 1777 y 1784 por orden del duque Adolfo de Holstein-Gottorp, tercer hijo del rey Cristian III de Dinamarca. La ruta se extendía a lo largo de 173 kilómetros y requirió la instalación de seis esclusas para superar los desniveles orográficos.

Se puede considerar que el canal de Eider murió de éxito. Muy pronto acogió un volumen de tráfico marítimo muy elevado. Además, el incremento del desplazamiento y el calado de los buques en el siglo XIX llevó al límite su capacidad. Estas cuestiones técnicas unidas a la geopolítica del momento condicionaron su futuro.

Prusia se anexionó los territorios donde se ubicaba el canal de Eider en la guerra de 1866 y Berlín exploró en los años siguientes la mejora de la infraestructura. La pujanza de la flota mercante y de la armada del káiser Guillermo II obligaba exigía mejorar la infraestructura y entre 1887 y 1895 se construyó el canal de Kiel, conectando este puerto báltico con Brunsbüttel en el mar del Norte. La pujanza marítima germana en los primeros años del siglo XX obligó a periódicas ampliaciones hasta 1914.

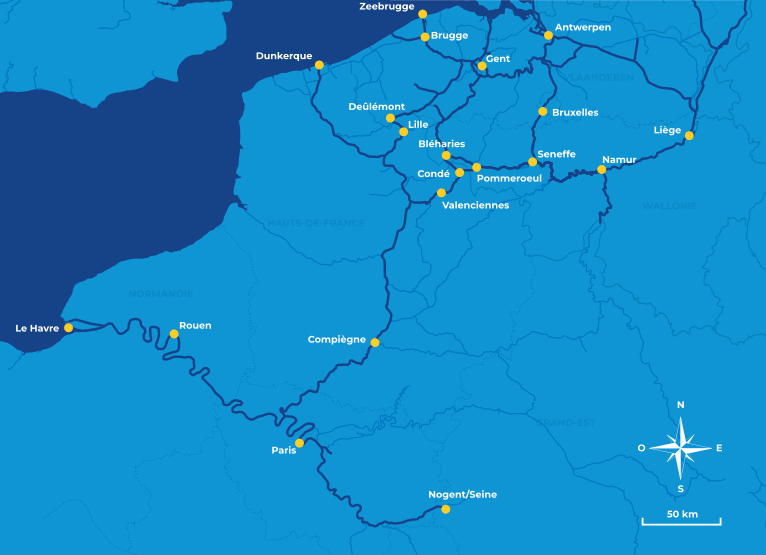

Canales en el corazón de Europa: pasado… y futuro

No es nada nuevo, de todas formas, este tipo de infraestructuras en el corazón de Europa. Destaca una iniciativa de futuro impulsada por la UE para mejorar las conexiones en la cuenca del Escalda y del Sena; así como las del Rina y del Maas.

Ambos proyectos, con una inversión de 300 millones por parte del CEF (Connecting Europe Facility), buscan crear unas vías fluviales transfronterizas de unos 1.100 kilómetros. El Sena-Escalda estará operativo en 2030 gracias a un amplio programa de obras iniciado en Francia y Bélgica para regenerar, ampliar y modernizar las vías navegables existentes que se conectarán al Canal Sena-Norte de Europa.

También ayudará la construcción de una nueva infraestructura fluvial, el Canal Sena-Norte de Europa, que conectará la cuenca del Sena con la del Escalda, así como con otras grandes cuencas europeas (Mosa, Rin).

La red Sena-Escalda discurrirá por un territorio que incluye varias grandes ciudades donde viven y trabajan 40 millones de personas, y abrirá una nueva puerta a Europa para el comercio de mercancías y el transporte de pasajeros.

El proyecto creará una nueva oferta de transporte para Europa que sea multimodal, transfronteriza, coherente, interconectada, completa, accesible, moderna, segura, limpia y eficiente, que acelere la transferencia modal a las vías navegables.

El canal de Suez, la eterna competición entre potencias

Las recientes tensiones geopolíticas que han rodeado al canal de Suez y al de Panamá no son ninguna novedad desde el punto de vista histórico. La reducción del tráfico en la vía egipcia por los ataques de los hutíes, así como la sequía y las declaraciones de Trump son solo nuevos episodios en un largo historial de pugna geopolítica en ambas infraestructuras.

De hecho, el juego de intereses entre potencias marcó el nacimiento del proyecto, no hay que olvidar que nacieron en las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, una época de competencia entre grandes potencias.

El proyecto del canal de Suez se puso en marcha con la oposición abierta de la gran potencia de ese momento: Gran Bretaña. Lord Parlmeston lideró esta postura cuando fue primer ministro entre 1859 y 1865. En Londres se veía con malos ojos perder el monopolio de la comunicación marítima a través del cabo de Buena Esperanza y temía que sus conexiones con la India podían ser amenazadas.

Poco a poco la postura británica fue cambiando. En particular cuando el canal de Suez comenzó a funcionar en 1869 y vieron que les interesaba más controlarlo por las posibilidades que ofrecía para mejorar las conexiones comerciales con su gran imperio (y en especial con la India, la Joya de la Corona).

Gran Bretaña se aprovechó de los problemas financieros de Ismail Pacha, jedive de Egipto, para comprarle el 44% de las participaciones de la compañía que gestionaba Suez. Además, el gobierno de Su Majestad advirtió a las potencias rivales (particularmente Rusia y Francia) de no interferir en la seguridad de Suez.

El golpe definitivo de los británicos llegó en 1882. Con la excusa de proteger a los ciudadanos europeos ante una revuelta nacionalista, Londres envió a sus tropas y convirtió al país árabe en un protectorado de facto y controlar Suez. Un dominio que el resto de las potencias reconocerían en 1888 en la Convención de Constantinopla y Francia aceptó tener un rol secundario.

Egipto tuvo que reconocer el dominio británico que se ratificaría con el tratado de 1936. Pero el 26 de julio de 1956, el gobierno del coronel Gamal Abdel Nasser nacionalizó el Canal. Gran Bretaña, aliada con Francia e Israel, trató de recuperar el control dando lugar a la crisis de Suez que supuso el canto de cisne de las ambiciones coloniales de Londres y París sobre esta infraestructura.

En las décadas siguientes, las disputas geopolíticas en Suez estuvieron marcadas por el conflicto árabe-israelí. El Canal estuvo cerrado entre 1967 como consecuencia de las guerras de los Seis Días y del Yom Kippur, ya que ambas orillas de Suez eran la línea de frente entre las tropas egipcias y hebreas. Buena parte del petróleo que iba hacia Europa tuvo que desviarse por el cabo de Buena Esperanza.

El canal de Panamá, historia de tensiones

El canal de Panamá también nació en un clima de disputas entre potencias. A mediados del siglo XIX, británicos y estadounidenses rivalizaban por liderar el proyecto que uniera los océanos Atlántico y Pacífico. Londres pensaba más en un proyecto a través del lago de Nicaragua, mientras que Washington ya se había fijado en el istmo panameño (por entonces bajo soberanía colombiana).

El proyecto que defendían los británicos a través del lago de Nicaragua recuerda a la opción que se comenzó a impulsar a partir de 2012 por iniciativa china y de acuerdo con el gobierno de Pekín. A finales de la pasada década pareció quedar abandonado pero, a raíz de los problemas de sequía y con las declaraciones de Trump, se ha recuperado por parte del ejecutivo de Daniel Ortega.

Las siguientes décadas EE. UU. y Colombia fueron negociando el desarrollo del proyecto, pero la idea despertaba mucha oposición en el país latinoamericano por temor a las intenciones estadounidenses. Por su parte, Washington quería construir cuanto antes el Canal para facilitar el desarrollo de los estados de su costa del Pacífico.

Al final, bajo otro presidente con aspiraciones imperiales como fue Theodore Roosevelt, EE. UU. apoyó la independencia de Panamá en 1903, intimidando militarmente a Colombia. El 6 de noviembre de ese año, se firmó el acuerdo que daba derechos a los estadounidenses a construir el Canal, unas obras que finalizarían en 1914.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el discurso anticolonial de EE. UU. que había obligado a Gran Bretaña y Francia a dar marcha atrás en la Crisis de Suez generó presiones para que Washington buscara un acuerdo para ceder el control del Canal a Panamá. En este contexto se firmó en 1977 el acuerdo Torrijos-Carter que ponía fecha de finalización al control estadounidense: el 31 de diciembre de 1999.

Aún y la firma del acuerdo, y antes de las declaraciones de Trump, EE. UU. siempre se ha mostrado enérgico a la hora de defender sus intereses en el Canal de Panamá, como demostró con la invasión del país centroamericano en 1989 para deponer al dictador Manuel Noriega, un antiguo aliado convertido a rival.

EE. UU. está presionando en estos primeros días del mandato de Trump para que sus barcos, no solo los de la armada, tengan paso sin coste por el canal intraoceánico, de hecho la Casa Blanca lo llegó a anunciar, pero ese supuesto acuerdo lo han desmentido tanto el gobierno de Panamá como la autoridad que gestiona el canal.

Nuevas rutas marítimas, nuevos proyectos, antiguas necesidades

El mundo actual está dibujando un nuevo panorama de relaciones entre grandes potencias que influirán en el desarrollo de nuevas infraestructuras y rutas marítimas.

Las rutas en el Ártico y por el paso del Noroeste parecen que serán las siguientes en cobrar protagonismo, sin olvidar la mejora de las capacidades de los sistemas de canales ya existentes. O bien proyectos que no dejan de ser, de momento, muy teóricos: como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que conectaría el puerto de Coatzacoalcos (Golfo de México) con Salina Cruz (Pacífico). Es un proyecto del gobierno mexicano que implicaría una inversión estimada de 1.000 millones y buscaría reducir en 5-6 días el tiempo de tránsito en comparación con el Canal de Panamá. En la misma línea también se habla del Canal Seco de Colombia, que conectaría el Golfo de Urabá (Atlántico) con Bahía Cupica (Pacífico).

La geografía y el comercio obligando a pensar nuevas rutas, desde los albores del tiempo.